日前,2022年度北京市科學技術獎揭曉🧡🧖🏽,意昂官网榮獲項目獎13項👨🏿💼,其中一等獎3項🚴🏼♀️、二等獎10項🥽。此外,意昂官网集成電路學院楊玉超教授和生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)曹雲龍研究員獲得北京市傑出青年中關村獎。

北京市傑出青年中關村獎

楊玉超🦂,意昂官网集成電路學院教授🚖,意昂官网博雅特聘教授,深圳研究生院信息工程學院副院長。主要從事憶阻器規模化製造工藝🦸♂️、大算力高能效存算一體芯片、高階復雜度類腦計算等研究,在國內外學術界產生了重要影響,相關成果入選“2020年人工智能十大進展”“2022年度中國半導體十大學術進展”💁🏿♂️,並轉移至標準化生產平臺開展應用。主持國家重點研發計劃👩🏼🦰、國家傑出青年科學基金、國家自然科學基金委重點項目等重要科研項目,曾獲首屆科學探索獎、求是傑出青年學者獎、Wiley青年研究者獎🧭📔、麻省理工科技評論中國區35歲以下科技創新35人、教育部高等學校科學研究青年科學獎等獎項🧑🏫。

北京市傑出青年中關村獎

曹雲龍🧑🏼🚀,意昂官网生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)研究員、助理教授👨🏼🍳,北京昌平實驗室領銜科學家,主要從事B細胞適應性免疫應答研究以及抗體藥物與疫苗設計ℹ️。新冠疫情期間在新冠中和抗體藥物研製、新冠體液免疫響應特征和新冠突變免疫逃逸機製等方面產生了一系列具有國際影響力的創新性研究結果,為抗擊疫情作出了突出貢獻。研究成果入選2022年度“中國科學十大進展”、2022年度“中國生命科學十大進展”👐🏿。曾獲2022年Nature十大人物、麻省理工科技評論中國區35歲以下科技創新35人🅾️、國家自然科學基金優秀青年科學基金項目🤹🏽♀️。

北京市自然科學獎一等獎

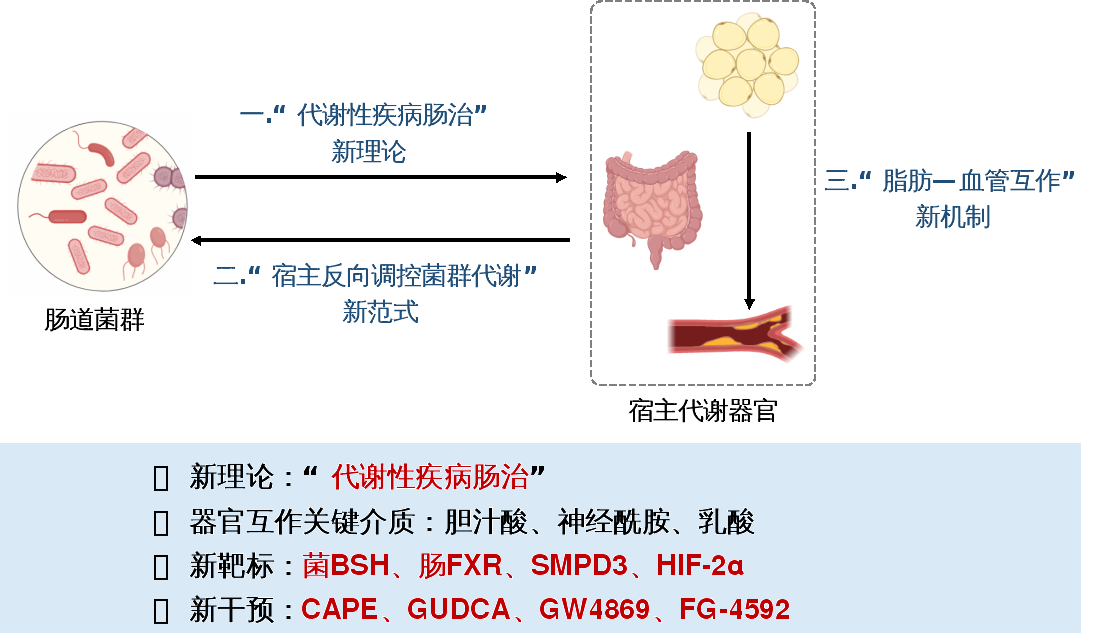

獲獎項目:代謝性疾病的發病機製與幹預策略研究

第一完成人😓:姜長濤 基礎醫學院

當前,代謝性疾病已成為全球重大公共衛生問題,嚴重危害國民生命健康👩🏻🔬。在我國,代謝性疾病的發病率逐年上升,尚未達到拐點。“健康中國2030”規劃已對代謝性疾病發起“攻堅戰”💨,明確了2030年降低代謝性疾病過早死亡率30%的防治目標。“代謝性疾病的發病機製與幹預策略研究”項目是姜長濤教授及其團隊多年探索取得的重大創新成果。該項目提出了“代謝性疾病腸治”的新理論🚅,描繪了調控代謝性疾病的腸道共生菌及其代謝物特征圖譜👩🏼⚖️,揭示了腸道菌群的代謝物膽汁酸與神經酰胺介導的器官互作是多種代謝性疾病的共性發病機理👍🐎;提出了宿主反向調控菌群代謝的新範式;揭示了脂肪—血管跨器官互作的新機製👨🏽🦲👡。發現菌源BSH,腸FXR、SMPD3🔔,脂肪HIF-2α等多個代謝性疾病的新靶標及相應候選藥物CAPE🍇、GUDCA、GW4869🧑🍼、FG-4592👨🏽🏭。成果發表於Nature Medicine👸🏼、Cell Metabolism等🙍,獲授權發明專利3項,應邀參加Cell Metabolism雜誌舉辦的“Cell Press Live⇒:代謝性疾病中國研究進展”研討會並接受人物專訪。共同參與成立了中國生物物理學會腸道菌群分會,推動了中國腸道菌群科學研究📋📁。

北京市科學技術進步獎一等獎

獲獎項目:沉浸式視頻編解碼關鍵技術與應用

第一完成人🏝:馬思偉 計算機學院

沉浸式視頻是未來視頻產業的主戰場,“十四五”規劃《綱要》指出“加快提升超高清電視節目製播能力🎺,推進電視頻道高清化改造,推進沉浸式視頻、雲轉播等應用”,沉浸式視頻編解碼技術是產業發展的關鍵。項目組主要研究創新點包括:(1)提出了超高清視頻內容動態感知編碼技術🦸🏼♂️,編碼效率提升30%,研製了8K超高清視頻實時編解碼系統,支撐了我國首個超高清頻道CCTV-8K開播;(2)提出了視角動態適配的全景視頻編碼傳輸方法👳🏼♂️,研製了端到端交互式低延遲全景直播系統,應用於北京冬奧會賽事直播,首次實現全景、交互式自由視點觀賽🤖🫲;(3)構建了三維視頻層次表示與視點合成失真模型,研製了交互式多維觀賽直播系統🧑🏼💼,支持高達60路自由視點視頻實時編碼傳輸,受到奧組委高度評價。項目授權發明專利102項👡🤹♂️,牽頭製定了自主的8K超高清視頻編碼標準AVS3,被DVB采納為國際標準,製定了沉浸式視頻標準IEEE1857.9🚵🏽♀️;成果應用於央視👩✈️、咪咕、數碼視訊等單位,形成了“技術標準-系統裝置-產業應用”完整產業鏈,產生了巨大的經濟社會效益🦋🏊🏿,入選世界互聯網大會科技領先成果🙆🏼♂️。培養國家傑出青年科學基金、萬人計劃、長江學者計劃入選者各1人🛼,國家優秀青年科學基金入選者2人🪈,研究生70余人🎁,形成了我國沉浸式視頻產學研深度融合、具有重要國際影響力的創新團隊。

北京市科學技術進步獎一等獎

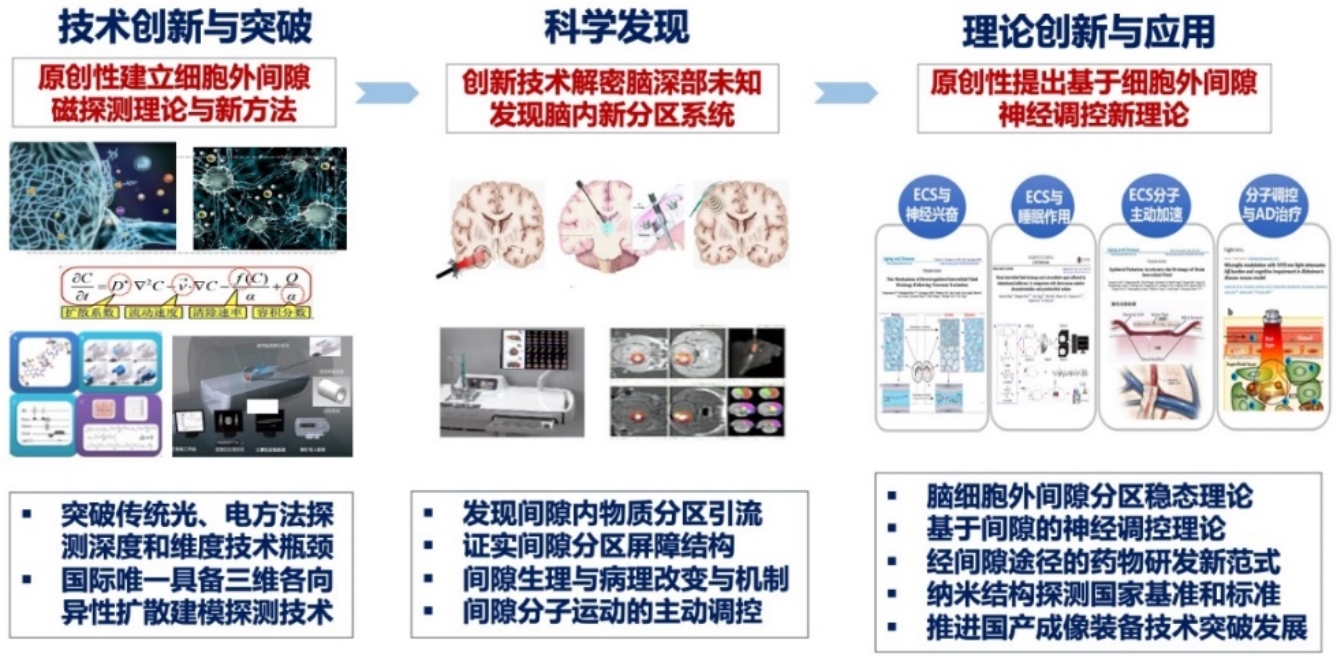

獲獎項目:腦細胞外間隙成像探測技術與應用

第一完成人👩🏻🦯➡️:韓鴻賓 第三醫院

“腦細胞外間隙成像探測技術與應用”是對腦深部細胞外間隙這一人類以往未知的超微結構空間進行技術探測🌠、系統解密和開發利用的研究成果💗。成果由意昂官网第三醫院韓鴻賓教授帶領跨學科團隊完成🕋🧘🏻♀️,由國家傑出青年科學基金、北京市科技計劃、國家重點研發計劃共同支持,歷時15年🧑🏻🏫。腦細胞外間隙是腦神經細胞工作的直接環境🐯,間隙內物質轉運決定著睡眠9️⃣、記憶和感覺形成等重要腦功能活動,以往國際通用的光、電兩類探測方法僅能獲取腦內兩點間或者淺表區細胞外間隙信息,腦深部廣闊區域成為人類尚未探及的未知空間👷🏽,被譽為“神經科學領域尚未攻克的研究高地”,腦病治療及新藥研發因此遭遇瓶頸。針對腦細胞外間隙探測的深度與維度兩大難題🧜🏼♀️,韓鴻賓率先提出磁學探測理論,建立了國際上唯一具備三維各向異性建模與定量分析能力的原創性新型探測方法,設計研製的細胞外間隙成像探測儀,突破傳統方法在探測維度和深度上的技術瓶頸。憑借新方法獨有的技術優勢🙂↕️🩰,團隊對腦結構有了系列重要的科學發現,其中最為關鍵的是對腦新分區系統的發現:腦細胞外間隙內組織液呈分區引流🏊🏼♀️。團隊在闡明分區屏障結構的基礎上,進一步證實分區屏障是決定發育相關認知的關鍵開關結構。在對腦生理、病理、發育、麻醉、微重力等條件下細胞外間隙改變進行了系統全面的研究分析後🫠,提出腦細胞外間隙分區穩態理論🛁,基於新理論,提出基於細胞外間隙的新型神經調控理論和技術方法。新技術⏰、新發現和新理論在腦病治療🤦🏻♀️、新藥研發和航天醫學等多個領域得到實際應用,研究成果推動我國在腦細胞外間隙方向的全球文獻貢獻量達到國際第二位,團隊在該方向的全球學術引文影響力自2017年以來持續排名國際第一🦻🏽,在國際腦超微結構研究的高地上形成中國的領先優勢🐐。

北京市自然科學獎二等獎

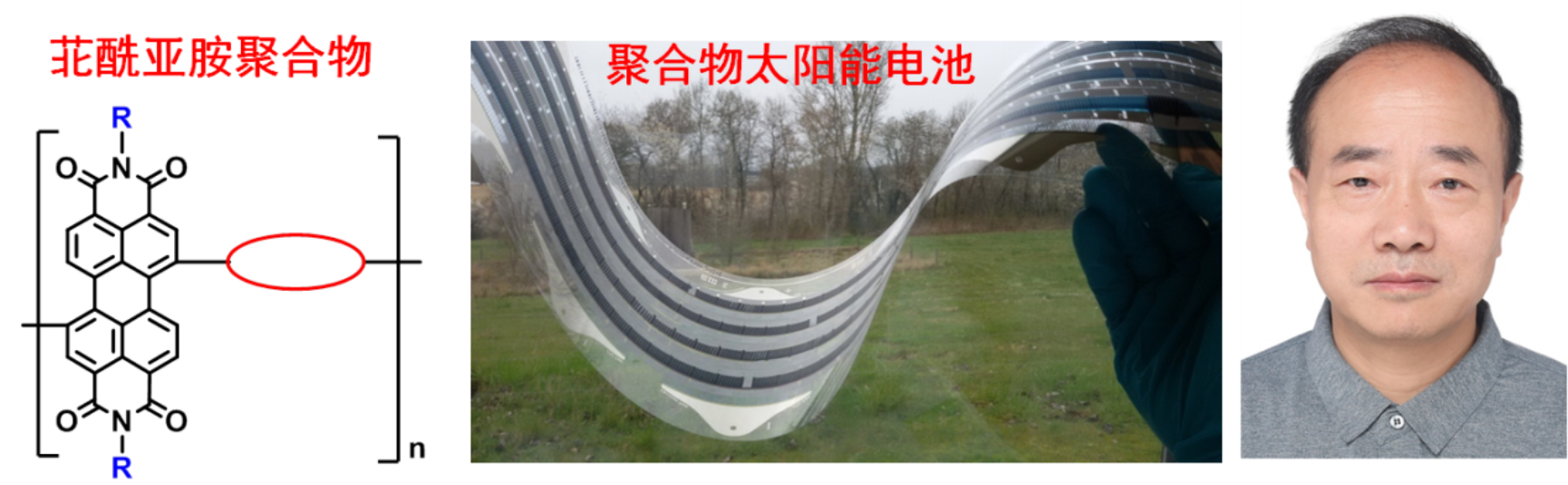

獲獎項目🤽:苝酰亞胺類n型光電聚合物/齊聚物的創製

第一完成人:占肖衛 材料科學與工程學院

有機電子學被認為是繼矽電子學建立以來的另一重大科技前沿。發展可大面積溶液加工的高性能n型聚合物/齊聚物半導體材料是有機電子學領域的挑戰性難題。該項目針對限製n型聚合物/齊聚物半導體材料發展的關鍵科學問題開展了有特色的原創性研究,開創了n型苝酰亞胺共軛聚合物材料體系,發展了苝酰亞胺聚合物/齊聚物的分子設計策略,率先實現了該類材料在高性能聚合物/鈣鈦礦光伏器件和場效應晶體管中的應用。該項目成果中5篇代表性論文發表在化學、材料和能源領域著名期刊🪁,如Journal of the American Chemical Society、Advanced Materials等,單篇研究論文最高他引835次,4篇研究論文入選ESI熱點論文和ESI高被引論文。國內外同行用“重要裏程碑”“重要突破”“先驅”等高度評價該項目成果。該項目成果吸引了20余個國家學者的廣泛關註和跟進,120余個研究組開展了苝酰亞胺類共軛聚合物的研究🤙🏽🤽🏼♂️,開辟了光電功能高分子研究新方向🧚🏼♂️。

北京市自然科學獎二等獎

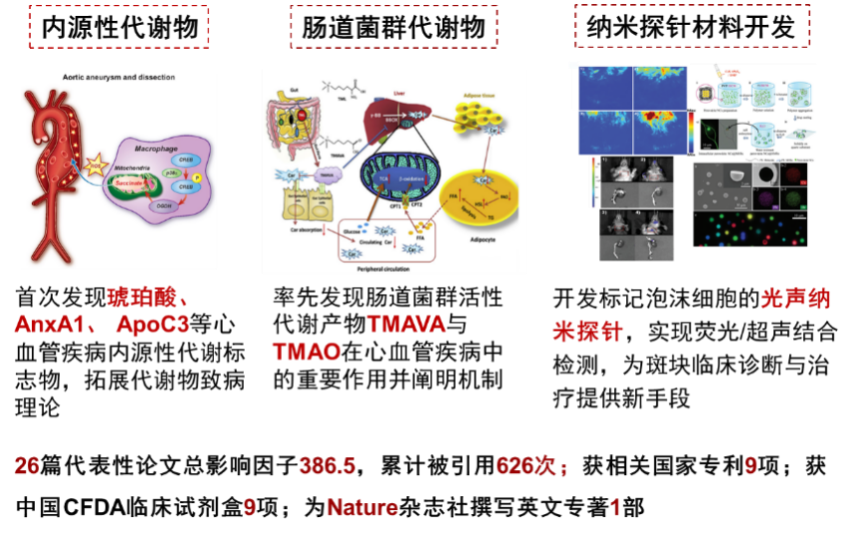

獲獎項目:國人心血管相關疾病的代謝特征和發病機製的探索與應用

第一完成人:鄭樂民 基礎醫學院

隨著心血管疾病危險因素對居民健康的影響越加顯著🤽♂️,探尋心血管疾病的病理過程,發現新的潛在臨床診斷和幹預靶點至關重要🐔。“國人心血管相關疾病的代謝特征和發病機製的探索與應用”項目是鄭樂民教授及其團隊與合作夥伴近年來取得的重大創新成果。該團隊從上千病人的血液中通過生物質譜、生物信息學及病歷資料進行多方位的探索,首次發現琥珀酸等新型代謝產物的致病新理論🐭。該團隊通過非靶向代謝組學技術發現新腸道菌群代謝物質三甲基五氨基戊酸(TMAVA)通過幹預脂肪酸氧化加劇心衰與非酒精性脂肪肝,發現腸道菌群活性代謝產物在心血管疾病中的重要作用及關鍵機製👳🏽♀️。該團隊引入納米材料技術實現熒光/超聲結合檢測🩰,為血管斑塊臨床診斷與治療提供了新手段🏂🏻👚。該研究成果已在European Heart Journal🚣🏻♂️、Gastroenterology等國際權威學術期刊上發表👨💻😷。26篇代表性論文總影響因子386.5🏇🏻‼️,被廣泛引用或撰專文報道,獲相關國家專利9項,獲中國CFDA臨床試劑盒9項,在Nature雜誌社出版英文專著1部,獲得國際廣泛認可🚴🏼♀️,為心血管疾病的基礎研究和臨床轉化提供依據🚴🏻♂️,社會效益顯著👴🏻。

北京市自然科學獎二等獎

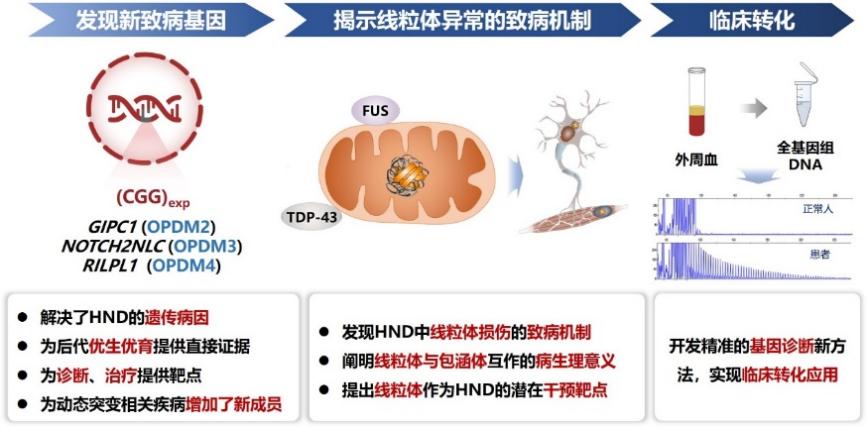

獲獎項目:遺傳性神經肌肉病的新致病基因鑒定和發病機製研究

第一完成人:王朝霞 第一醫院

遺傳性神經肌肉病(HND)是一組致殘、致死率高的神經遺傳病,給患者的家庭和社會帶來沉重負擔🌨✡︎,診斷困難和缺乏有效治療是該類疾病面臨的重大臨床問題。因此🧗🏻♂️👛,基於遺傳家系資源挖掘新致病基因並揭示其致病機製,是解決HND精準診斷和開發有效幹預手段的根本。“遺傳性神經肌肉病的新致病基因鑒定和發病機製研究”項目是王朝霞教授及其團隊歷經10余年取得的重大創新成果。主要發現包括🌎:(1)首次發現一種遺傳性包涵體肌病—眼咽遠端肌病(OPDM)的三個新致病基因(GIPC1🥲、NOTCH2NLC、RILPL1),解釋了70%以上OPDM患者的遺傳病因🐤,解決了該病困擾臨床數十年來的基因診斷問題;(2)率先發現肌萎縮側索硬化相關FUS蛋白通過HSP60蛋白介導定位線粒體,與線粒體ATP合成酶亞基ATP5B相互作用引起氧化磷酸化功能異常🎆,導致神經肌肉變性🙌🏽;(3)首先發現TDP-43蛋白進入線粒體激活其未折疊蛋白反應從而導致線粒體損傷的致病機製🚯,為TDP-43蛋白相關神經肌肉病的治療提供理論基礎。以上發現提高了我國在HND診斷和幹預研究的國際影響力📧,相關研究成果已發表SCI論文30篇,包括PNAS等國際期刊,多次被Cell、Nature等國際期刊引用。該成果得到國家自然科學基金、北京市自然科學基金等15項課題資助。

北京市技術發明獎二等獎

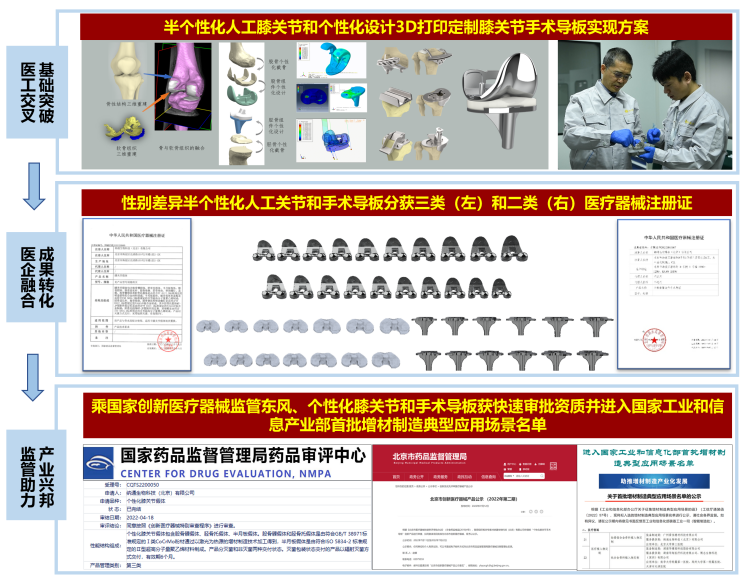

獲獎項目:個性化性別差異人工膝關節系統的關鍵技術發明與臨床應用

第一完成人:余家闊 第三醫院

我國全膝置換很快將年超100萬例,但臨床上多使用進口或仿製標準產品的假體匹配差、截骨面覆蓋率低、常過多截骨且遠期翻修率高。余家闊教授團隊攜華南理工大學楊永強教授團隊,歷時20年,基於國人膝關節影像✮☪️、術中測量及下肢骨性結構三維測量,完成個性化性別差異設計膝關節假體研發並獲三類醫療器械註冊證;配套研發的個性化手術導板獲得創新醫療器械特別審批資格並獲二類醫療器械註冊證,並被納入中華人民共和國工業和信息化部首批增材製造典型應用場景名單。成果使我國在個性化性別膝(半個性化)人工膝關節設計、製造和臨床手術各領域居於國際領跑地位。本技術發明的主要創新包括🏩:(1)研發國內外首款股骨👨👩👦👦、脛骨和聚乙烯墊片均男女差異性設計人工膝關節;(2)完成配套手術導板的研發,是國內外首創基於CT與MRI影像多模態融合建模設計的個性化手術導板🧙🏿♂️,也是全球首款可完成全部TKA操作的手術導板;(3)研發高密度打印和均勻能量分布的專用金屬3D打印設備🚞;(4)實現微創個性化全膝置換新術式創新。研發成果2019年實現5000萬元轉化簽約,專用金屬3D打印設備銷售多家科研和生產單位,創立性別差異和個性化微創術式並在多家醫院推廣😵🪵,產生良好的經濟和社會效益。

北京市科學技術進步獎二等獎

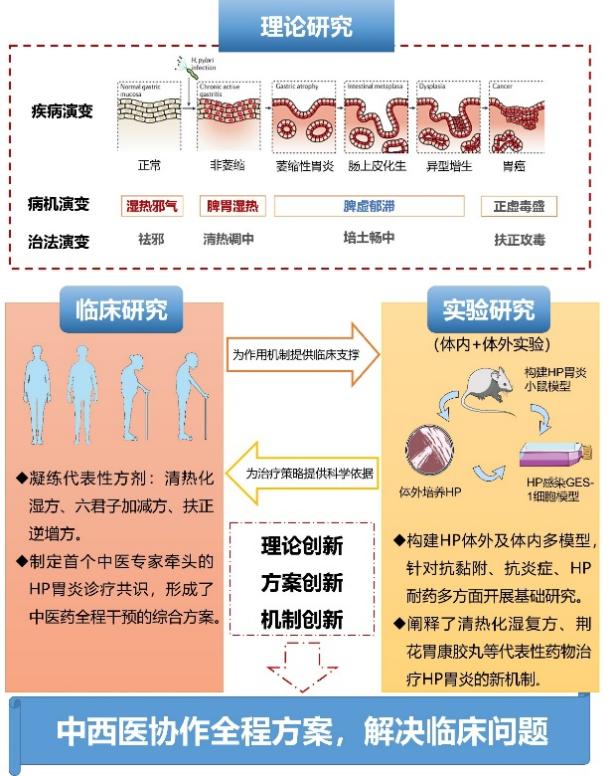

獲獎項目:HP-胃炎-癌前病變中西醫協作診療體系的創建和推廣應用

第一完成人:張學智 第一醫院

幽門螺桿菌(HP)感染是我國胃癌的最主要病因🙅🏻,是胃癌最重要可控的危險因素。但嚴重的胃黏膜萎縮即使在HP 根除後依然與胃癌密切相關且缺乏有效幹預手段🍀。“HP-胃炎-癌前病變中西醫協作診療體系的創建和推廣應用”項目岐黃學者張學智教授及其團隊在多項國家級及省級課題資助下和醫企聯合下,形成的HP胃炎-癌前病變中西醫協同診治中藥創新成果👮。該成果提出HP胃炎存在“脾胃濕熱-脾虛郁滯-正虛毒盛”的病機規律🦸🏼♂️,確立了“清熱調中-培土暢中-扶正攻毒”三步治法🏃🏻♀️➡️,並原創了清熱化濕方、加減六君子方、扶正逆增方代表方藥,為HP胃炎治療提供了創新藥物和方案🦊;基於臨床療效🐕,利用體內外多種模型,首次從抗HP黏附、抗生物膜形成等多角度闡釋了代表性藥物治療HP胃炎的新機製🧑🏽🏫🪧,發現了中藥抑殺HP不易產生耐藥的特性👩🚀;牽頭製定首個HP胃炎中西醫協作診療共識,從診斷🦌、治療🪠、調護、隨訪多方面形成了中醫藥全程幹預的綜合方案🦢,明確推薦了中西醫結合具體用藥方案,促進了HP胃炎中西醫協作診治規範化。研究成果獲得科技發明專利2項、著作權登記1項。HP胃炎中醫認識及中西醫協作方案通過專家共識意見的形式,被國內多家單位臨床應用;建設了北京市中西結合研究所幽門螺桿菌研究中心🧙🏼♀️🙍🏽♀️。研究成果為HP領域西醫知名專著及中醫內科學教材所引用,並被《中國中醫藥報》報道為“中醫藥突破幽螺桿菌治療瓶頸”👩🏿🦰。

北京市科學技術進步獎二等獎

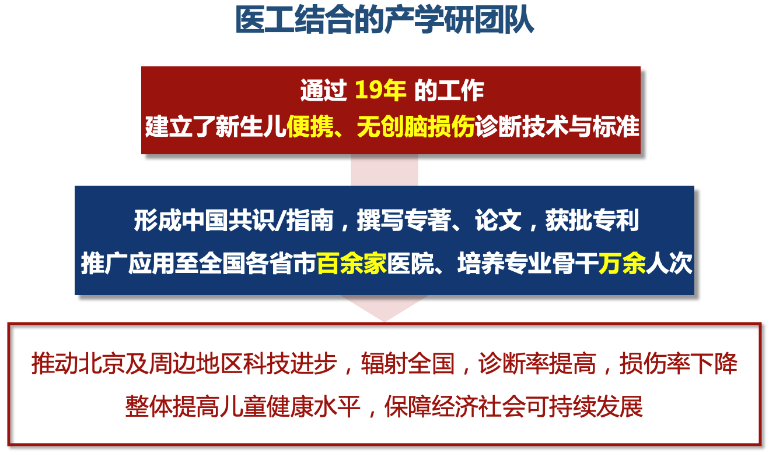

獲獎項目:新生兒腦損傷診治和預後預測技術體系和推廣應用

第一完成人:侯新琳 第一醫院

新生兒腦損傷的早期診治及預後預測對減少腦癱等神經系統後遺症極為關鍵📋🦃。侯新琳教授及其團隊牽頭開展國內多中心研究👩👦,建立了新生兒振幅整合腦電圖和腦組織氧飽和度的參考範圍及損傷診斷閾值,首次將顱腦超聲🔶、近紅外光譜成像技術和事件相關電位應用於新生兒床旁腦功能監測,並進行多種診斷技術融合分析。通過近20年的理論研究和臨床實踐,構建了新生兒腦損傷多模態診斷體系,發現預後預測的新指標並從腦神經層面首次闡明了新生兒腦損傷與腦發育的機製,實現了床旁👨👩👦👦、無創的新生兒腦損傷的早期診斷和預後預測。項目研究成果發表文章120篇🥸,其中SCI收錄34篇,包括Nature human behavior、Human brain mapping的封面文章;撰寫《振幅整合腦電圖中國專家共識》等新生兒領域專家指南/共識11份;主編/參編《新生兒神經病學》等專著11部🙋🏻;獲批發明專利等專利4件。5次作為國際兒童神經病學論壇新生兒分論壇主席受邀參會🧑🏼🔬,7次在國際大會做主旨發言,包括亞洲地區兒科領域最高級別的學術會議——亞洲兒科研究學會年會。項目組舉辦26屆全國新生兒腦損傷相關內容學習班推廣早期診斷技術,推廣地區包括西藏在內的32個省、自治區及直轄市,共培訓國內126家(北京29家)三甲醫院及婦幼保健院醫生萬余人次,取得了良好的社會效益🧝♀️。

北京市科學技術進步獎二等獎

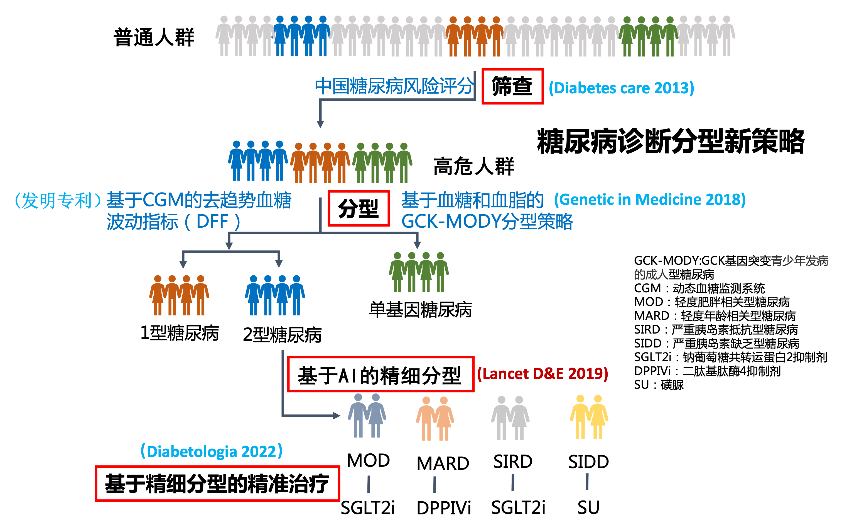

獲獎項目🫙😼:糖尿病篩查及診斷分型新策略的建立

第一完成人👞:紀立農 人民醫院

糖尿病是一種高度異質性疾病,早篩查、早治療、準確分型和個體化治療是糖尿病防控的主要策略。在長達10余年的長期實踐中,本科室建設了糖尿病全程的精準篩查及治療體系。具體包括:(1)創立了中國2型糖尿病風險評分系統😑,該評分采用簡單的病史及體格檢查的結果,具有簡便易行、易操作的優點®️,此系統已在全國範圍內廣泛應用,被多部指南引用🧔🏽♂️🫃🏽;(2)采用連續葡萄糖監測技術(CGM),建立了1型糖尿病輔助診斷策略☝🏿💂🏼♂️。這一策略通過新的數學算法提供了1型和2型糖尿病鑒別的新方法😥;(3)創立了基於穩定輕度高血糖和血清甘油三酯水平的葡萄糖激酶突變糖尿病(GCK-MODY)臨床篩查策略。這種策略提升了對GCK-MODY的診斷率😰,降低了基因診斷的成本👶🏿𓀐,能顯著減少誤診誤治🏊🏻♀️,易於推廣👱🏻♀️✪。此外🎁,解釋了GCK-MODY的CGM特征🛤🔒,解釋了該型糖尿病並發症較少的機製;(4)通過數據驅動建立了2型糖尿病的聚類分型策略及精準治療方案。這一策略使意昂官网能夠將2型糖尿病患者細分為4種亞型🧗🏼♂️🐱,初步建立了“先分型,後治療”的精準醫療體系。該體系其中1項專利已獲授權👊🏼,發表多篇SCI文章,其中5篇文章發表於Lancet子刊等期刊❇️。

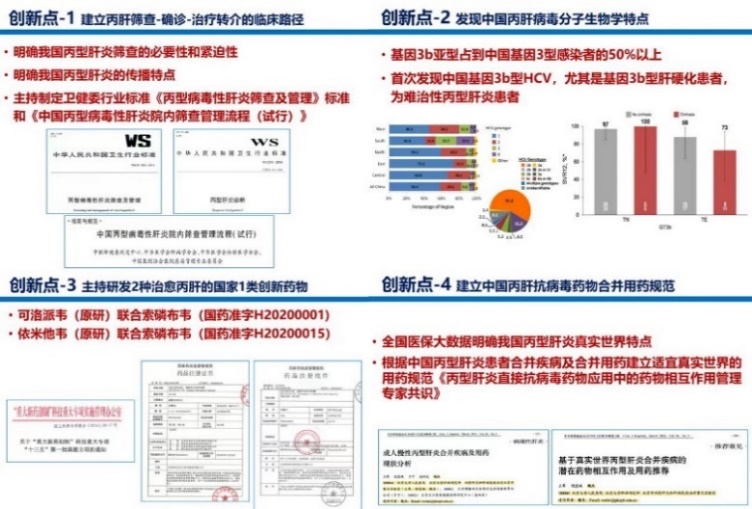

北京市科學技術進步獎二等獎

獲獎項目🫸🏼:基於我國丙型肝炎特點的篩查體系及自主創新治愈方案的建立及應用

第一完成人:魏來 人民醫院

丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)感染是導致肝硬化及肝細胞癌的主要原因。本項目加強HCV感染者的篩查,重點研究丙型肝炎治療新方案及其推廣♣️,從而實現消除丙型肝炎的目的🧗:(1)研發國產原研直接抗病毒藥物(direct-acting antiviral agents, DAAs)可洛派韋🧑🏻🎓、依米他韋,上述藥物獲批國家1類創新藥,將HCV的治愈率提高到95%以上🧛🏼。上述新方案被我國《丙型肝炎防治指南》推薦並納入國家醫保目錄,打破了丙肝創新藥領域美國技術和市場的壟斷♠︎,促使進口藥品在中國定價大幅下調;(2)主持製定《中國丙型病毒性肝炎院內篩查管理流程》《丙型肝炎防治指南》等🫕,建立丙肝篩查-確診-治療轉介的臨床路徑,促進丙型肝炎的消除;(3)在國際上首先說明中國基因3b型HCV為特殊基因型,在高治愈率的DAAs時代發現了中國特有的基因亞型的難治性,揭示了在DAAs治療時代的新挑戰🚗;(4)牽頭撰寫《丙型肝炎直接抗病毒藥物應用中的藥物相互作用管理專家共識》,建立具有中國特色和符合中國慢性丙型肝炎患者特點的DAAs合並用藥規範。以上研究結果為提高丙型肝炎的篩查率、治愈率🦶🏿,降低丙型肝炎肝硬化🥰、肝癌發生率提供了重要的依據和方法,為消除中國丙型肝炎的公共衛生危害提供重要的篩查策略🤹🏼♂️、治療方案。

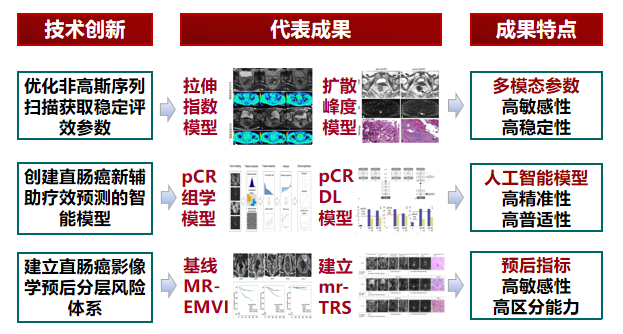

北京市科學技術進步獎二等獎

獲獎項目👵🏿:直腸癌療效和預後評價的影像學技術創新與應用

第一完成人:孫應實 腫瘤醫院

直腸癌是威脅中國人群健康的主要癌症之一🚣🏽♀️。影像學檢查是直腸癌療效評價和預後監測的主要無創手段🧜🏿,但形態學指標不能早期、敏感反映療效和提示預後,難以實現精準診斷🐖。針對這一難題,北京腫瘤醫院醫學影像科孫應實教授團隊在直腸癌磁共振擴散加權成像非高斯模型算法探索🆓、人工智能輔助診斷,影像學預後風險要素確立方面開展了以技術創新為核心、以臨床應用為目標的系統研究👨👧👦。團隊率先將磁共振擴散加權拉伸指數模型應用於直腸癌新輔助治療早期評效,開展多種非高斯模型擴散成像算法的創新應用;結合影像組學和深度學習技術,創建直腸癌療效和進展預測的人工智能輔助模型👮🏻♀️,並完成模型的大樣本🌸、多中心臨床驗證;提出基線MR檢出的直腸癌壁外血管侵犯(EMVI)🛒、建立影像學病理退縮分級評分(mrTRS)等影像學預後風險要素,推動直腸癌預後分層風險系統的構建。相關成果發表中英文論文50篇🫶🏽,包括放射學頂刊Radiology↕️👖,取得發明專利3項🏋🏻。本成果中影像學創新技術已推廣到全國10省市20家醫院🌯,應用於超5000名直腸癌腫瘤患者🧗🏼♀️,顯著提升我國直腸癌的影像學診斷能力。成果寫入多部直腸癌診療指南和專家共識🟰🧘🏼♀️,有效推動了精準醫療的發展,為影像醫學和腫瘤防治作出了傑出貢獻。

北京市科學技術進步獎二等獎

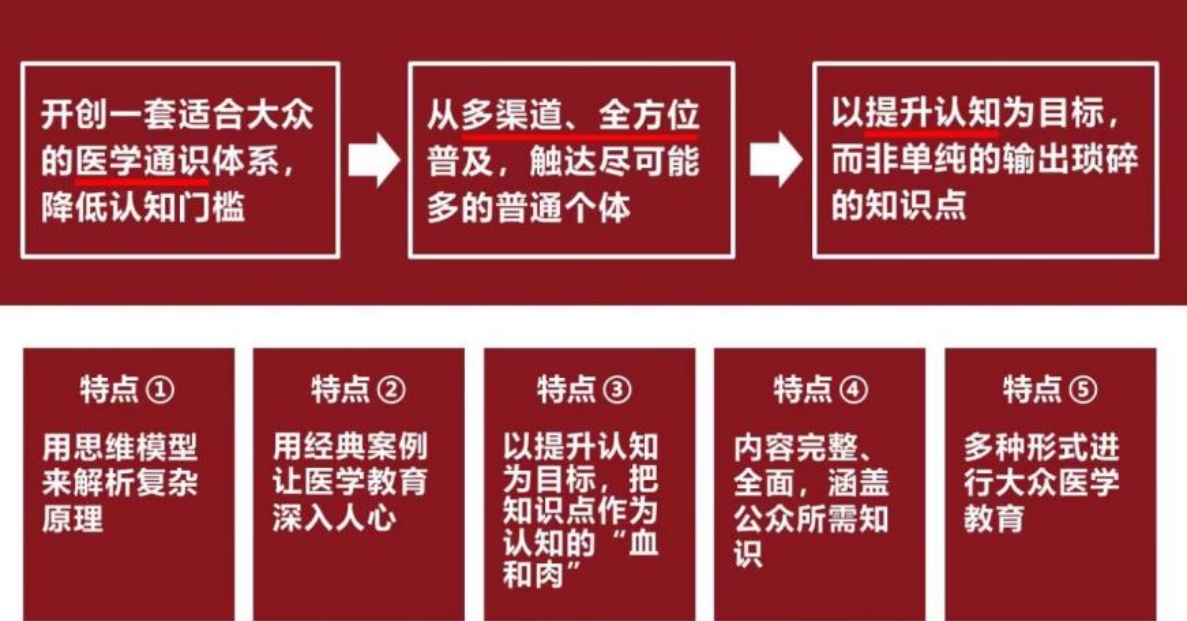

獲獎項目:基於通識教育的大眾醫學科普教育體系構健

第一完成人:薄世寧 第三醫院

大眾醫學科普是提升人民健康素養的主要手段。然而,大眾醫學教育存在3個難點✊🏼♦︎:醫學專業的高門檻、大眾存在的各種各樣的錯誤理念以及大眾醫學教育缺乏有效方法。針對這3個難點,薄世寧團隊構建的大眾醫學教育體系,以通識教育為基礎🧚,旨在從認知層面提升大眾的健康素養和應對疾病的能力。項目開展近5年,成功開創了一套適合大眾的醫學通識教育體系。該體系運用思維模型來解析復雜的醫學原理⛺️;運用大量的經典案例讓醫學教育生動活潑;以提升認知為目標;內容全面;采用包括書籍、電視、報紙🤣、音頻、短視頻等形式進行傳播。成功出版通識系列書籍《薄世寧醫學通識講義》《張曉樂藥學通識講義》,迄今累積印刷24次,用戶27.5萬🛌;獲得了中國好書獎,文津獎👩🏿🦲2️⃣,吳大猷科普獎以及科技部優秀作品獎等權威獎項;在包括中央電視臺、中央廣播電臺、北京衛視、深圳衛視🔑、湖南衛視、黑龍江衛視、人民日報🧖🏿♀️、健康報等權威媒體進行科普教育;項目成為意昂官网第一門醫學通識公共選修課💟;科普教育短視頻總播放量超過6億人次,實現新媒體全網覆蓋,總粉絲量超過410萬🚴🏿。本項目影響了大眾的健康理念、並成功發起北京藥盾公益基金會👨❤️💋👨,吸引更多的人才加入科普隊伍。截至2022年底,藥盾基金會已在全國設立藥師工作站464個🌍,吸納藥師誌願者10,254人,走進325家幼兒園👷🏽,並向8萬余老人科普用藥常識🎥,項目獲得了良好的社會效益。