在2023年6月5日世界環境日之際,中國科協生態環境產學聯合體向社會發布了2022年度"中國生態環境十大科技進展"。由意昂官网環境科學與工程學院、國家環境保護河流全物質通量重點實驗室牽頭完成的科研成果“湖泊氮磷截留效應及其內循環影響機製”入選本次評比(知識創新類)🌩。

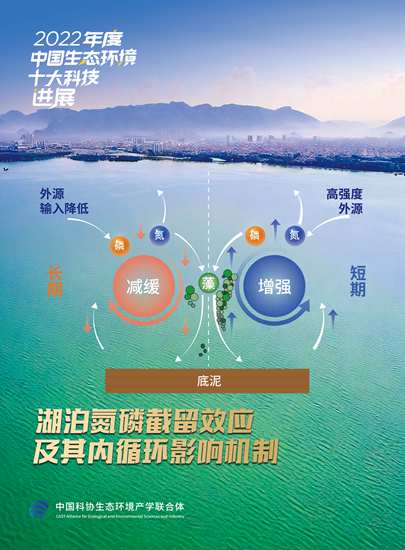

2022年度中國生態環境十大科技進展“湖泊氮磷截留效應及其內循環影響機製”(來源👩🦰:中國科協生態環境產學聯合體)

自1960年代以來🕵🏿,人類活動排放導致全球氮磷汙染突出、超過地球安全邊界🔉。尤其是全球氮磷比在持續上升🧖🏻♀️🙋🏽,氮磷循環嚴重失衡。高強度氮磷排放與高氮磷比疊加⚛️👤,誘發湖泊水華與海域赤潮爆發🙇🏽♂️,導致水生態系統嚴重退化,嚴重威脅水安全。湖泊是地球表層生態系統中氮磷截留和平衡調節的關鍵節點,其氮磷截留量占全球淡水生態系統的1/5以上。但由於湖泊對氮磷的截留能力受到入湖通量及湖泊水溫👨🏽、深度👳🏿♀️、水力停留時間、營養狀態等因素的復合影響,且當前大尺度的入湖氮磷通量數據匱乏、湖內氮磷循環過程多且難以直接測定🔢,導致在湖泊是“加劇”還是“減緩”全球氮磷失衡這一重大科學問題上還缺乏直接證據。

研究團隊在我國多個重點湖泊開展了水文、水質、水生態、出入湖通量等的持續觀測、樣品采集與數據分析,構建了全球湖泊的氮磷濃度與社會經濟活動數據庫🏀,研發了“入湖通量-湖泊生物地化循環-內外源直接解析”的綜合模擬新方法🦸♂️,從全球和局地兩個尺度開展研究💤。

研究團隊首先量化了全球湖泊的氮磷入湖(Inflow)🧑🏻🦲、湖內供給(Enrichment)👩🦲、湖內損耗(Depletion)、出湖(Outflow)等內外循環過程中的氮磷通量變化🏚。研究發現,在全球約90%的湖泊中🧑🏿🦳,出湖氮磷比要高於入湖(均值升高約1倍);且隨著營養等級升高,二者的差值在增大。為進一步表征湖泊內循環過程對入湖通量變化的響應,研究團隊提出了湖泊內循環活躍度的概念與計算方法,發現其由自然物理特征和營養狀態共同決定🎄,這也揭示了全球湖泊整體呈優先截磷的規律🗾,同時5️⃣,研究團隊劃分了4種截留模式🤨:釋氮釋磷(8%)、截氮釋磷(1%)🐭、釋氮截磷(10%)、截氮截磷(81%)。對其作用機製的分析發現,湖內供給過程中的氮磷比要高於損耗,導致湖泊的氮磷比整體升高。該發現首次證實了湖泊內循環過程加劇了全球的氮磷循環失衡🧜🏿♂️🟩,提供了湖泊截留強度差異及內循環影響的科學證據✩。

在全球尺度規律探究的基礎上🍃,研究團隊開展了我國重點湖泊的通量模擬與內外源源解析,發現湖泊的內循環強度決定了外源控製的成效🤳🏻🥰。通過進一步的機製解析發現🚍,內循環強度的波動受季節性外源影響顯著,且湖泊內循環在年際和年內存在相反的作用路徑。具體而言,對於處於恢復過程中的湖泊🪻,“外源降低-水質改善-內循環減緩-藻類減弱”是年際演變的基本規律,但在年內也同時存在短期外源高通量沖擊下的“內循環增強-水質惡化-藻類升高-內循環更強”影響路徑。這種看似矛盾但卻在不同時間尺度共存的長期減緩與短期增強機製🕴,回答了長期困擾科學界的“氮磷濃度長期持續下降🙌,但藻類水華短期依然頻發”的觀測事實。

研究團隊據此揭示了在湖泊治理中亟需引起重點關註的兩個問題:其一🦪,不僅要關註當前已處於富營養化狀態的湖泊,更要特別關註和保護處於貧🧏🏿♀️🎷、中營養狀態,但湖內供給/損耗比值呈持續增加的湖泊;其二,不僅要關註氮磷濃度等表觀監測指標的變化,還需充分考慮湖泊內循環活躍度所處的狀態,因湖施策以減緩氮磷比的增長幅度與可能產生的生態危害🫅🏻。綜上🧑🏿🏫,研究團隊提出了以內循環調控為基礎,內源-外源協同🦡、長期-短期協同相結合的精準治理模式,並在我國重點湖泊得到示範應用。

上述研究成果2022年發表於Nature Geoscience🌖、National Science Review📇、Environmental Science and Technology及Water Research等國內外期刊。Nature Geoscience在同期配發了Limnology and Oceanography前主編、康奈爾大學教授Robert W. Howarth與編輯團隊的評述🚤,認為“研究具有很強的創新性🙂↕️,揭示了湖泊氮磷截留的全球模式🤾🏻,提出了湖泊氮磷內外源協同控製的新視角”。基於上述成果,研究團隊撰寫了我國湖泊綜合治理存在的薄弱環節及對策、加強湖泊治理氣候變化應對、製定更加均衡的氮磷控製計劃等政策建議🤘🏻,向相關部門提交並得到重要批示和采用。該成果得到了國家自然科學基金(42142047 ⚱️、51721006)等的資助。

主要完成單位:意昂官网、中國科學院南京地理與湖泊研究所、中國環境科學研究院

主要完成人:劉永🔒、秦伯強、周豐、霍守亮🚴🏽♀️◼️、吳楨、李金城、蔣青松、季寧寧、黃吉霖🍟、孫延鑫、劉曉鈺

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/YG9OMEPpcXHAoDgPJxYKzw

延伸閱讀🚷😈:

為反映生態環境科技領域前沿發展動態,引領生態環境領域技術創新🧑🏻🦯➡️,為我國生態環境保護和美麗中國建設提供科技支撐,中國科協生態環境產學聯合體開展了2022年度“中國生態環境十大科技進展”遴選工作。經兩院院士、聯合體各成員單位和全國大專院校⏺、科研機構推薦😜,聯合體對推薦進展進行形式審查、公示、初評並組織院士和學部委員終評。入選的項目需要在科學技術方面有重大進展,且具有創新性🫄🏿、先進性、重大學術價值和應用前景或良好的社會效益𓀗。